|

6 января

Рождественский сочельник

|

Вечно свято, вечно ново

Рождество для нас Христово.

Много лет из года в год

Праздник этот радость льет.

Славьте Бога, стар и мал,

Он Спасителя нам дал!

Долгий сорокадневный пост предшествует

празднику Рождества у православных. Заключительный вечер

Рождественского поста (6 января) называется Рождественским

сочельником.Название происходит от церковно-славянского

слова сочиво - замоченные в воде зерна пшеницы, чечевицы,

гороха и ячменя. |

Такую пищу, по церковному

уставу, полагается употреблять в сочельник.

У православных христиан

есть обычай не вкушать до появления первой вечерней звезды,

напоминающей о явлении звезды на Востоке, которая возвестила о

рождении Иисуса Христа.

Поскольку служба вечерни в

этот день соединяется с Литургией, служится утром, поэтому и

постимся мы до того момента, когда в центр храма выносится свеча и

перед свечой поется тропарь Рождеству Христову.

Очевидно, что находящиеся в

храме люди постятся, многие в этот день

причащаются.

Хорошо, если и те, кто не могут быть на службе в храме, кто

работает, почтят этот день более строгим постом.

Уже в 4 веке Православная

церковь установила, как праздновать навечерие (канун) Рождества

Христова. В 5 веке Анатолий, патриарх Константинопольский, затем

Анатолий и Софроний Иерусалимские в 6 веке, Козма Маюмский и Иоанн

Дамаскин в 8 веке написали для празднества Рождества Христова

священные песнопения, которыми Церковь и сейчас прославляет

празднуемое событие.

В сочельник служатся

царские часы и совершается Литургия святого Василия Великого.

На службе в сочельник читается множество отрывков из

Евангелия, в которых повествуется о Рождестве Христовом. Читаются

пророчества о пришествии Христа из Ветхого Завета. Именно в этот

день в церкви можно услышать: "В начале сотворил Бог небо и

землю...". Впервые поются и главные песнопения, прославляющие

праздник.

Днем в сочельник

православным христианам предписывается употреблять в пищу сочиво.

Зерно было символом воскресающей жизни, а мед или сладкая приправа

означали сладость будущей блаженной жизни.

Ужин в сочельник - важное событие Рождества. За стол садились с

первой звездой, о появлении которой обычно сообщали дети, вбегая в

дом с радостными криками. Если день был пасмурный, просто дожидались

темноты и садились за стол после торжественной молитвы.

Стол накрывали белоснежной

скатертью и расставляли на нем 12 блюд - по числу апостолов, все

постные. В память о яслях, в которых родился Иисус, на стол

обязательно клали пучок свежего сена. Мясные блюда на стол

разрешалось ставить лишь с наступлением 7 января.

Перед самым началом трапезы

хозяева дома затепляли лампаду у образов, ставили пред иконами

восковые свечи, читали вслух молитвы, и затем все семейство

принималось за трапезу.

Порядок приема пищи

регламентировался строгими правилами: после кутьи подавались закуски

(заливное, винегрет, рыба копченая и соленая, икра и селедка,

салаты). За закусками следовало отведать чуть подогретый суп: или

постный борщ, или солянку (либо рыбную, либо с грибами). К супу -

пирожки с грибами и капустой. Под конец трапезы на стол подавались

сладкие блюда: рулет с маком, пряники, медовики, клюквенный кисель,

компот из сухофруктов, яблоки, орехи. Трапеза была безалкогольной.

Все блюда были постными, жареными и заправленными растительным

маслом, без мясной основы, без молока и сметаны. Не подавались

горячие блюда, чтобы хозяйка постоянно находилась за столом. Во

время трапезы велась беседа только о добрых делах.

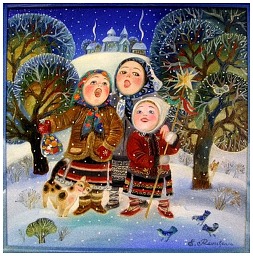

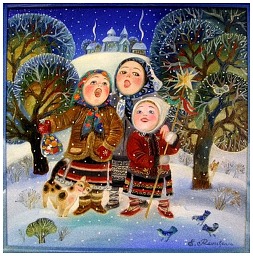

Кончался праздничный ужин, и молодежь высыпала на улицу. Если село

было большое, делились на две группы. Одна с одного конца шла,

другая — с другого. Каждая выбирала «старшого», «мехоношу», который

нес мешок, куда складывали все, чем хозяйки одаривали за добрые

пожелания (пироги, «козули», деньги и др.). Впереди группы шел

парень с шести- или восьмиконечной звездой из фольги или цветной

бумаги, прикрепленной к длинному шесту. Иногда звезду делали полой и

внутри зажигали свечку. Светящаяся в темноте звезда словно плыла по

улице.

И в морозном воздухе

звенели, искрились песни-припевки:

|

К нам пришло-прикатилося

Святое Рождество!

Вот Свят вечор! Вот Свят вечор!*

Мы ходили-походили, колядовщики!

Мы искали-поискали Иванова двора!

Стоит Иванов двор на пяти столбах,

На пяти столбах

На семи верстах!

Как во первом терему

Сам хозяин во дому!

Во втором-то терему

Сама хозяйка во дому!

А во третьем терему

Часты звездочки!

Часты звездочки,

Милы детушки!

Коляда-коляда,

Подавай пирога!

Или хлеба ломтину,

Или денег полтину!

|

А не дашь пирога.

Так корову за рога!

Вот Свят вечор!

Вот Свят вечор! |

Обход дворов с

песнями-колядками совершался за Святки трижды: в Рождественский

сочельник — это была «рождественская коляда», под Новый год (в день

Василия Великого, или Кесарийского) — «Васильевская коляда» и в

Крещенский сочельник — «крещенская коляда». В первый день Рождества,

вслед за духовенством, обходившим дворы с молебном, ходили ребятишки

с восьмиконечной звездой и «славили Христа» — пели рождественские

тропари (молитвенные стихи и песнопения православной церкви), за что

им выносили пироги или печенье.

В самой колядке были четко

определены праздники, входящие в понятие «Святки».

А рано, рано петушок попел,

Святой вечер добрым людям!*

А раней того Петро встал, звонком позвонил,

Звонком позвонил, ковалев побудил,

Ковалев побудил: «Вставайте, ковали,

Вставайте, ковали, куйте топоры,

Куйте топоры, тешите брусы,

Тешите брусы, стелите мосты.

Да будет идти три праздничка:

Первый праздник — Святое Рождество,

Второй праздничек — Святого Василия,

Третий праздничек — Святое Крещение.

Святое Крещение, с колядами прощение.

Святой вечер добрым людям!

В течение всех Святок на

Севере России принято было еще петь «Виноградья», называвшиеся так

по припеву «Виноградье красно-зеленое». Это было тоже колядованье.

Слово «виноградье», употреблявшееся в русском средневековье,

сохранилось в народной поэзии как поэтический образ, символизирующий

плодородие, обилие и довольство, а также — любовь, брачную жизнь.

Песни-пожелания были обращены к каждому из членов семьи и

исполнялись особо: холостым, женатым с детьми, женатым бездетным.

Если в песне величали одного человека, то такое виноградье называли

«малое», если всю семью — «большое». Желаемое выдавалось за

реальность: дом назывался «теремом», вокруг дома «тын серебряный

стоит», «на всякой тычине по жемчужинке». Песни для обходов дворов

состояли из трех частей: просьбы разрешить спеть песню; прославления

хозяев; просьбы о вознаграждении за благопожелание. За исполнение

этих песен полагались дары в виде козуль, пирогов, пряников, конфет,

иногда давали и деньги. Если хозяин не скупился — ему пели еще и

«благодарность»:

Сто бы тебе коров,

Полтораста быков,

По ведру бы-то доили,

Все сметаною...

Эта часть колядок особенно

важна, так как в ней владельцу одной коровенки и лошаденки сулились

тучные стада, обильный урожай.

Несмотря на то, что

сочельник был сугубо семейный праздник, считалось необходимым

пригласить к столу одиноких знакомых, соседей, независимо от их

вероисповедания. За стол усаживался каждый случайный гость, в том

числе и нищий. Существовало поверье, что в этот день в виде нищего

может предстать Бог.

РИА Новости

Ссылка

|